【影评】《浪浪山小妖怪》:诙谐喜剧下的悲剧内核,我们究竟为什么而活?

早在8月份电影上映时,我就心驰神往。可惜琐事缠身,直到夏天结束了我都没有去看。终于闲下来时,我又把这事忘了。所幸前几天刷手机,惊喜发现这部电影还有少量排片——遂火速下单,购票观影。

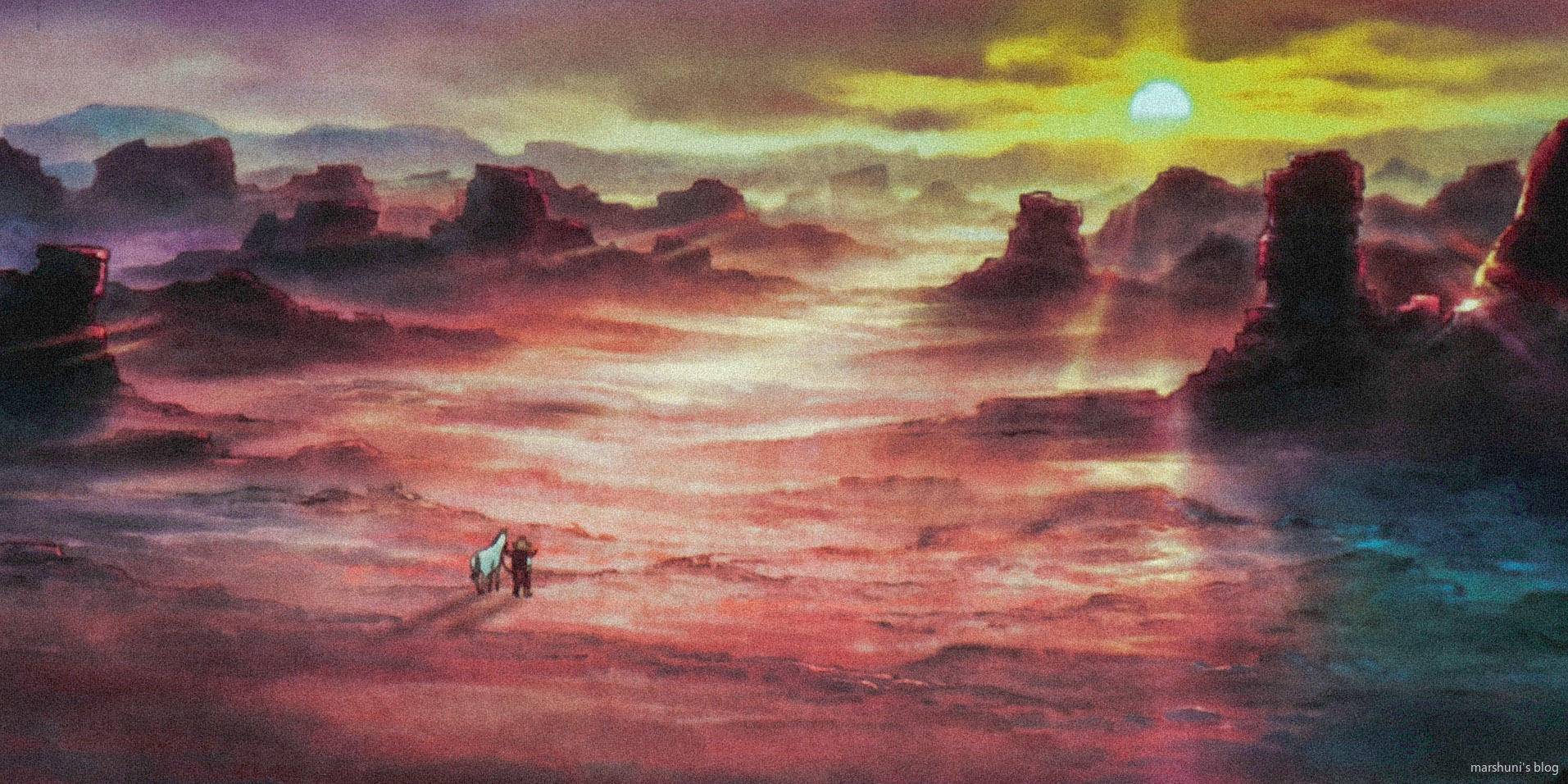

上美的制作水平实在是没得说。一如既往的水墨风格把一花一木都描绘得栩栩如生,如同仙境。由于清晰度和画幅的转变,它也不再像《葫芦娃》等老动画片一样,给我一种稍显局促之感——当一幅幅云雾缭绕的山川之景,像卷轴一样在宽幅银幕上徐徐展开,我感到心境都因这样的景色变得开阔,如沐春风,神清气爽。

平凡而各不相同的无名小妖

而在这梦一般世界的某个不知名角落中,四个无名小妖开启了他们的“取经”之旅。他们个性迥异:一个团队主心骨,一个爱打退堂鼓;一个内向自闭仔、一个话多开朗怪——这样的多人组合早已在各种作品中司空见惯。

但出乎我意料,短短一段“取经”路中,他们展现出了最真实的“人”的一面。

- 蛤蟆精是最普通的普通人,趋利避害,活得现实。他没有什么远大的理想,只求一口饭吃,活得务实而谨慎。或许有人看不惯他低眉顺眼、点头哈腰的样子,可当一个人被时代的车轮碾压,莫名丢了稳定的工作,逼得无路可走时——能够振作起来,卑躬屈膝地在残酷的世界中讨一线生机的,又有几人呢?他是那个向现实低头、折腰只为五斗米的我们。

- 小猪妖同样普通。小地方出身,考编三年未果,关系也走不通。为了找工作拼命地卷,磨秃了一身鬃毛。在他的经历中能看到无数“小镇青年”的身影:有一个底层却温馨的家,有为他感到骄傲、始终爱他的妈妈;空有一腔热血和雄心壮志,却在冰冷的现实中屡屡碰壁,淹没在人潮汹涌的城市。他也在理想和生活之间不断摇摆,最终却展现了不同于小蛤的另一面:遵循心之所向,行之无悔。

- 猩猩是他们中最“没出息”的那一个,却是四小妖中成长最明显的那一个。胆小自闭,说话都不利索的他,在团队中意识到自己的价值之后,也能主动出击,也能鼓起勇气,在黄眉大王的威逼利诱下坚守初心。社会的磨炼带给他的不只是累累伤痕,更是充满荣耀的成长。

- 黄鼠狼和猩猩相同,也象征着一种转变。可他的前后变化无不让人心疼:为了迎合沙僧这一角色而不“出戏”,他削去了自己的棱角,在痛苦中变得沉默寡言,眼神也逐渐黯淡无光。就算不再需要他扮演沙僧时,他也无法回到那个开朗而畅所欲言的自己。我们被社会规则所异化,丢掉了自己的天性——这是最深刻而让人遗憾的悲剧。

从他们的经历中,我们看到这部电影并非只是斩妖除魔、拯救世界的热血童话,而是真实人生的缩影。幽默的桥段中折射出的是现实世界的无奈,轻松的故事背后是刻骨铭心的沉重。

这个世界明明是个草台班子,却始终荒谬而复杂

《浪浪山小妖怪》不是第一个解构西游的,却也一脉相承,用西游题材反映深刻的现实:妖精的社会也是十足的“人情社会”,有关系有背景的妖怪去哪都方便。甚至电影的第一幕就体现了这一点:小猪妖意图劫道普通人,却反被有编制的鸟妖抢得只剩条裤衩。

在后世对西游记的解读中,人情世故、官场关系、社会体制等主题始终是一个关键核心。所谓“师徒四人去西天取经就是一场策划好的、政治性的表演”、“神仙们的童子、坐骑化作妖怪,孙悟空去天庭搬救兵,这些其实都是人情买卖”。这样的观点也在电影中也得到了充分的体现。

“如来和孙悟空很早以前就认识,猪八戒和沙僧是天神转世,唐僧那更是金蝉子,皇帝的哥们……你以为什么人都能去取经?就你们这几根葱!”

由此观之,这个世界何其荒谬。明明四小妖造访小雷音寺时,两边都被唬得一愣一愣的;最老套的叠罗汉乔装的套路,都能从“戒备森严”的小雷音寺里抢回十个孩子——大家都是草台班子,为什么还有这么多规矩?

时代的一粒尘埃落到一个人肩上,都是一座大山。四妖拼尽全力、穷尽一生,也不过是取经计划中微不足道、不值一提的一阵杂音。

你究竟想要什么?活成我喜欢的样子。

在小猪妖发现乔装取经是不可能的之后,他说:“既然唐僧他们可以去取经,为什么我们自己就不能?”他没有相信豹子精的那套理论,坚信只要去做就能够成功。

故事的结局,四只小妖还没来得及说出自己的名字,就耗尽修为,变回了原形。没人记得他们是谁,来自哪里。可他们所做的一切都是有意义的。北张村的村民记得,被救下的10个孩子记得,洞悉一切的悟空记得。

这样的结局不得不说是感人的,但背后也有着令人惋惜的部分。即使在编剧的安排下,孙悟空给了他们一人一根救命毫毛,让他们有了重新团聚的希望,故事的内核仍然是一个悲剧——践行道义者粉身碎骨,在“体制内”的黄眉怪却有了第二次试错的机会。

那么理想主义在现实中是否会有出路?小猪妖能否披上“降妖除魔”的锦旗,走过漫漫长路取得真经?——换句话说,我们应该活成自己喜欢的样子,还是世界允许我们成为的样子?

电影没有给我们答案,这个问题也不会有最终答案。但“活成自己喜欢的样子”所带来的意义和价值,从来都不能被现实中的任何事物所衡量。它值得理想主义者拼尽全力去守护。

敬理想,敬平凡,敬每一个勇敢出发的自己。

附录

在写作时,也读到了一些观点有趣、值得一看的影评。

———

这篇来自北京青年报的时评并不长,却提供了一个走进这部电影的好角度,精辟而恰到好处。

———

这篇文章所持观点恰好位于上一篇文章的对立面,深刻而灼热。强烈推荐阅读。

当现实的壁垒越来越森严,当上升的渠道越来越狭窄,当虚幻的承诺越来越难兑现,当外界的成功越来越不可能,只能退回到内心秩序的建立,才能赋予努力以意义。

———

这篇影评相当尖锐,甚至有些为了反叛、提出异见而搬弄是非之嫌。把今年的几部电影批评了个遍,用恶意、阴谋和政治观点对作品进行揣摩,让人看着不由得皱起眉头。

但诚然,电影作为一种艺术,本身就是一种反映社会现实的意识形态,具有鲜明的阶级属性。从批判的角度看待它们,有助于我们洞见更深层次的问题。我记得一篇分析印度电影的文章中提到,印度的电影工业之所以如此发达,有一个重要的原因就是电影构造了一个理想化的“乌托邦”,为身处苦难的民众提供了情绪宣泄口,有助于维持社会稳定——也就是所谓的“社会安全阀”理论。

但我们也必须看到,任何事物都是多元而复杂的。电影可以是政治宣传工具,也可以是纯粹的娱乐消遣;可以是深刻的哲学思辨,也可以是简单的美学实验。观众也并非被动接受意识形态灌输的“空容器”,可以以自己的方式解读电影。这也是我将这篇评论放在这里的原因:多一个角度,多一份思考。